La guerra del emperador para reponer la esclavitud en Haití

Los críticos han señalado las numerosas inexactitudes históricas de la nueva película de Ridley Scott sobre Napoleón Bonaparte. Como estudiosa del colonialismo francés y la esclavitud, que estudia la ficción histórica, o la ficcionalización de acontecimientos reales, me molestaron mucho menos la mayoría de las libertades tomadas en Napoleón, aunque disparar cañones a las pirámides ya era excesivo. He sostenido en otra parte que las ficciones históricas no necesariamente deben juzgarse por su adherencia a los hechos. En cambio, lo que más importa es la inventiva, la creatividad, la ideología y, en última instancia, el poder narrativo.

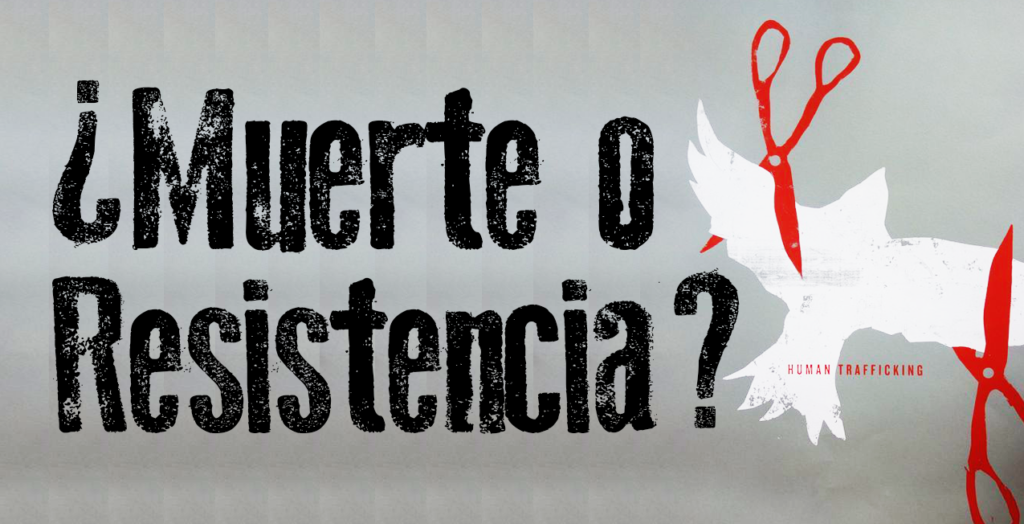

Pero en lugar de ofrecer una visión fresca e imaginativa de Napoleón, la película de Scott escenificó las conocidas batallas de Austerlitz, Wagram y Waterloo, al tiempo que borró quizás la más importante y trascendente de las campañas militares de Bonaparte. Como ocurre con cualquier otra película de Napoléon, la versión de Scott dejará a los espectadores sin comprender la guerra genocida para restaurar la esclavitud que Bonaparte libró contra los revolucionarios negros en la colonia francesa de Saint-Domingue, lo que hoy se conoce como Haití. Para mí, dejar de lado esta historia es como hacer una película sobre Hitler sin mencionar el Holocausto.

Estoy por los blancos, porque soy blanco

La guerra intermitente de Francia con Gran Bretaña no cambió las fronteras inmediatas de ninguno de los dos países. Estas guerras a menudo se libraron por tierras del hemisferio americano e incluyeron una contienda histórica por Martinica, una pequeña isla en el Caribe, cuyo destino tuvo repercusiones de gran alcance para la esclavitud. En 1794, después de tres años de rebeliones de esclavos en Saint-Domingue (acontecimientos ahora conocidos como la Revolución Haitiana), el gobierno francés abolió la esclavitud en todos los territorios franceses de ultramar. Martinica, sin embargo, no estaba incluida: los franceses habían perdido recientemente la isla ante los británicos en una batalla.

En un discurso de 1799 ante el gobierno francés, Bonaparte explicó que si hubiera estado en Martinica en el momento en que los franceses perdieron la colonia, habría estado del lado de los británicos, porque nunca se atrevieron a abolir la esclavitud. “Estoy a favor de los blancos porque soy blanco”, dijo Bonaparte. “No tengo otro motivo y este es el correcto. ¿Cómo podría alguien haber concedido la libertad a los africanos, a hombres que no tenían civilización?”

Una vez que llegó al poder, Bonaparte firmó el Tratado de Amiens de 1802 con los británicos, que devolvió a Martinica al dominio francés. Posteriormente, aprobó una ley que permitía que continuara la esclavitud en Martinica. Y en julio de 1802, Bonaparte restableció formalmente la esclavitud en Guadalupe, otra colonia francesa en el Caribe. La esclavitud persistió en el imperio de ultramar de Francia hasta 1848, mucho después de su muerte en 1821.

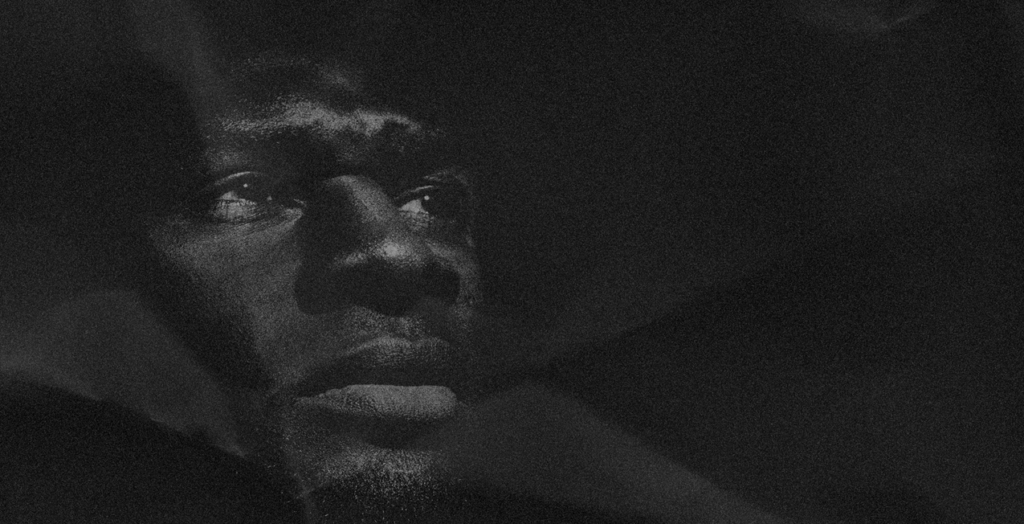

En Saint-Domingue, Bonaparte autorizó a sus generales a eliminar a la mayoría de la población negra adulta y firmó una ley para restablecer la trata de esclavos en la isla. Para que la misión tuviera éxito, las tropas de Bonaparte tendrían que enfrentarse a un ex esclavo llamado Toussaint Louverture, que se había convertido en un líder prominente durante los primeros años de la Revolución haitiana. Después de la emancipación general, cuando la población negra se había convertido en ciudadana de Francia (en lugar de esclava), Louverture se unió al ejército francés. Luego desempeñó un papel clave ayudando a Francia a combatir y, finalmente, derrotar a las fuerzas españolas y británicas, que desde entonces habían invadido la colonia en un intento de apoderarse de ella.

Reconociendo su destreza militar, los franceses promovieron constantemente a Louverture hasta que se convirtió en el segundo general negro de un ejército francés, después del general Thomas-Alexandre Dumas, padre del famoso novelista francés Alexandre Dumas. (Por cierto, Thomas-Alexandre Dumas aparece en la película como un personaje con un papel que no habla.)

En 1801, como testimonio de su creciente autoridad, Louverture emitió una famosa Constitución que lo nombró gobernador general de toda la isla. Sin embargo, todavía profesaba lealtad a Francia incluso cuando la colonia se volvió semi-autónoma. Para entonces, sin embargo, Bonaparte había asumido el poder como primer cónsul de Francia y se había propuesto como misión “aniquilar el gobierno de los negros” en Saint-Domingue para reimplantar la esclavitud. En enero de 1802, Bonaparte envió a su cuñado Charles Victor Emmanuel Leclerc a Saint-Domingue con decenas de miles de tropas francesas. ¿Las instrucciones de Bonaparte? Arrestar a Louverture y restablecer la esclavitud.

La caída de Louverture

Uno de los guionistas de la película, David Scarpa, dijo que Napoleón representa para él “el ejemplo clásico del dictador benévolo”.

Si ese Napoleón existió alguna vez, Louverture nunca lo conoció.

Reconociendo su destreza militar, los franceses promovieron constantemente a Louverture hasta que se convirtió en el segundo general negro de un ejército francés.

En junio de 1802, el ejército de Napoleón arrestó a Louverture y lo deportó a Francia. Mientras Louverture se consumía en una prisión francesa, Bonaparte se negó a someterlo a juicio. Durante su encarcelamiento, los guardias de la cárcel le negaron a Louverture comida, agua, calefacción y atención médica. Posteriormente, Louverture murió de hambre y congelado.

Sin Louverture, el ejército de Napoleón operó con más sed de sangre que nunca. Además de las armas convencionales, sus tropas lucharon contra los revolucionarios con cámaras de gas flotantes, ahogamientos masivos y ataques de perros, todo en nombre de la restauración de la esclavitud.

Los luchadores negros por la libertad, que entonces se hicieron llamar «ejército indígena», liderados por el fundador de Haití, el general Jean-Jacques Dessalines, derrotaron definitivamente a las fuerzas francesas en la histórica batalla de Vertières el 18 de noviembre de 1803. El 1 de enero de 1804 declararon oficialmente la independencia. de Francia y cambiaron el nombre de la isla por Haití.

«Un movimiento fatal»

Si los realizadores hubieran incluido el fallido intento de Napoleón de restaurar la esclavitud en Saint-Domingue, habrían podido vincular la película con uno de sus los únicos arcos coherentes del film: el amor eterno de Napoleón por Joséphine de Beauharnais, su primera esposa.

En una escena memorable de la película, Joséphine le dice a Bonaparte que él no es nada sin ella, y él lo acepta.

Sin embargo, las memorias póstumas de Joséphine sugieren que Bonaparte hizo caso omiso del consejo más profético de su esposa: Joséphine instó a su marido a no enviar una expedición a Saint-Domingue, profetizando que esto sería una “medida fatal” que “le quitaría para siempre esta hermosa colonia a Francia”. Como alternativa, aconsejó a Bonaparte que “mantuviera a Toussaint Louverture allí. Ése es el hombre necesario para gobernar a los negros”.

Posteriormente ella le preguntó: “¿Qué quejas podría tener contra este líder de los negros? Siempre ha mantenido correspondencia con usted; ha hecho aún más, les ha entregado, en cierto sentido, a sus hijos como rehenes”.

Sólo al final de su vida, durante su segundo exilio en la remota isla de Santa Elena, Napoleón expresó remordimiento por todo esto.

Los hijos de Louverture habían asistido al histórico Collège de la Marche de París, junto con los hijos de otros destacados funcionarios negros de Saint-Domingue. Aunque Bonaparte acabó enviando a los hijos de Louverture de regreso a la colonia con Leclerc, otro general negro de Saint-Domingue que luchó para oponerse al restablecimiento de la esclavitud, no tuvo tanta suerte.

Justo antes de que las tropas de Bonaparte comenzaran su guerra genocida en nombre de la restauración de la esclavitud, el futuro rey de Haití, el general Henry Christophe, envió a su hijo, François Ferdinand, al Collège de la Marche.

Después de que los revolucionarios haitianos derrotaron a Francia y declararon la isla independiente en 1804, Bonaparte ordenó el cierre de la escuela. Muchos de sus estudiantes negros, como el joven Ferdinand, fueron luego arrojados a orfanatos. El niño abandonado murió en julio de 1805, a la edad de 11 años.

Sólo al final de su vida, durante su segundo exilio en la remota isla de Santa Elena, Napoleón expresó remordimiento por todo esto.

“Sólo puedo reprocharme el atentado contra esa colonia”, afirmó el difunto emperador. «Debería haberme contentado con gobernarlo a través de Toussaint».

Una oportunidad perdida

De haber incluido parte de este rico material, Ridley Scott podría haber hecho una película verdaderamente original con relevancia histórica y contemporánea.

Después de todo, la historia de Napoleón de intentar detener la Revolución Haitiana –la revolución por la libertad más importante que el mundo moderno haya visto jamás– nunca ha sido representada en una pantalla de Hollywood.

En cambio, escondiéndose detrás de una hermosa cinematografía, un magnífico vestuario y la magistral interpretación de Joséphine por parte de Vanessa Kirby, Scott finalmente produjo una película poco imaginativa sobre los ya trillados éxitos y fracasos militares del hombre representado como quien literalmente se coronó a sí mismo como emperador de Francia.

Si Napoleón no glorifica exactamente su tema principal, sus creadores ciertamente parecían simpatizar con el hombre cuyas guerras fueron responsables de más de 3.000.000 de muertes, como dice el título final de la película.

La película no dice si esa cifra incluye a las decenas de miles de negros asesinados por el ejército de Napoleón en Saint-Domingue.

Publicado en: El cohete a la luna www.elcohetealaluna.com